座談会「病理の魅力とは」

顕微鏡の奥に広がる無限の可能性

~多彩なキャリアが活きる腫瘍病理学講座の魅力~

【参加者】

酒井康弘 准教授

吉村克洋 助教

石川励 大学院生

酒井康弘 准教授

吉村克洋 助教

石川励 大学院生

【進行役】

山田英孝 助教

山田英孝 助教

多彩なキャリアが生む豊かな研究環境

山田:本日は、腫瘍病理学講座における様々な立場の先生方にお集まりいただき、病理学と当講座の魅力について語り合いたいと思います。まずは当講座における現在の活動についてご説明ください。

酒井:腫瘍病理学講座では、研究をメインに活動しています。ただし病理診断という臨床的な側面も病理学における重要な柱の一つなので、研究と並行して病院での病理診断も行っています。また、医学部学生への教育も私たちの重要な役割です。当講座の特色は、みんなが個々にテーマを持って研究を進めているところです。週1回のミーティングで進捗報告や意見交換を行いますが、普段は各自がマイペースで集中して取り組める環境を大切にしています。

石川:私は病理専門医として約10年のキャリアがありますが、現在は社会人大学院制度を利用して働きながら研究を続けています。講座では学生の実習指導なども行っていますが、教える立場に立つことで自分自身の理解も深まります。

吉村:私の場合はちょっと特殊なキャリアで、もともとは呼吸器内科の医師だったんです。アメリカのテキサスで4年間研究に従事した経験があり、そこで胃がん研究に携わったのがきっかけで病理学に興味を持ちました。アメリカでの研究環境は日本とはスケールが違って、研究費の規模も桁違いです。もちろん競争も激しいのですが、その分、評価されれば大きなチャンスにつながる可能性もある。そうした経験を経て、現在は日本で病理の専門性を身につけながら地道に研究を続けています。

酒井:腫瘍病理学講座では、研究をメインに活動しています。ただし病理診断という臨床的な側面も病理学における重要な柱の一つなので、研究と並行して病院での病理診断も行っています。また、医学部学生への教育も私たちの重要な役割です。当講座の特色は、みんなが個々にテーマを持って研究を進めているところです。週1回のミーティングで進捗報告や意見交換を行いますが、普段は各自がマイペースで集中して取り組める環境を大切にしています。

石川:私は病理専門医として約10年のキャリアがありますが、現在は社会人大学院制度を利用して働きながら研究を続けています。講座では学生の実習指導なども行っていますが、教える立場に立つことで自分自身の理解も深まります。

吉村:私の場合はちょっと特殊なキャリアで、もともとは呼吸器内科の医師だったんです。アメリカのテキサスで4年間研究に従事した経験があり、そこで胃がん研究に携わったのがきっかけで病理学に興味を持ちました。アメリカでの研究環境は日本とはスケールが違って、研究費の規模も桁違いです。もちろん競争も激しいのですが、その分、評価されれば大きなチャンスにつながる可能性もある。そうした経験を経て、現在は日本で病理の専門性を身につけながら地道に研究を続けています。

個性が光る研究テーマへの取り組み

山田:講座ではそれぞれに異なる研究テーマに取り組まれていますが、簡単に内容をご説明いただけますか?

酒井:私はDNAの障害と修復機構、そこから生じる発がん過程を研究しています。診断面では皮膚病理が専門です。皮膚は誰もが見てわかる臓器ですから、病理所見と実際の症状をすぐに関連付けることができる点に面白味を感じます。

酒井:私はDNAの障害と修復機構、そこから生じる発がん過程を研究しています。診断面では皮膚病理が専門です。皮膚は誰もが見てわかる臓器ですから、病理所見と実際の症状をすぐに関連付けることができる点に面白味を感じます。

石川:私は小腸腫瘍を研究しています。皆さんご存知のように、大腸がんは非常によく研究されていますが、小腸については研究例が非常に少ないんです。なぜ悪性化するのか、その機序が十分に解明されていない。だからこそ研究の価値があると思っています。現在は次世代シーケンサーという技術を使って遺伝子変異を網羅的に調べる実験を行っていますが、未知の部分が多い分野だけに新たな発見の可能性も高く、それがやりがいにつながっています。

吉村:私は胃がんと肺がんを中心とした臨床研究に取り組んでいます。留学先で胃がん研究に携わったことが、病理学への転向のきっかけとなりました。現在は病理専門医取得を目指して研修中です。

吉村:私は胃がんと肺がんを中心とした臨床研究に取り組んでいます。留学先で胃がん研究に携わったことが、病理学への転向のきっかけとなりました。現在は病理専門医取得を目指して研修中です。

病理学という学問の独特な魅力

山田:次に、病理学の魅力について、学生にもわかりやすく説明していただけますか。

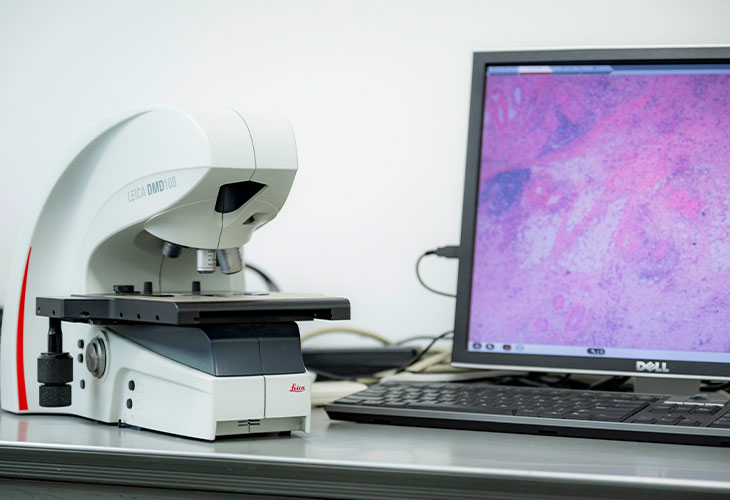

酒井:病理学の最大の特徴は、全臓器を網羅的に学習できることです。他の分野は消化器内科、呼吸器内科というように臓器別に分かれていますが、病理学では全身のあらゆる病態を学ぶことができる。臨床の先生が持ってきた組織を顕微鏡で観察し、免疫染色でタンパク質の性質を調べ、その腫瘍がどのような性質を持つのかを判断していきます。最近では組織からDNAを抽出して遺伝子解析を行うことにも携わるなど、基礎研究的な要素が強いのも特色の一つです。

石川:それに、病理診断というのはかなり病態の本質に近いところに迫ることができる分野だと思いますね。他の臓器の知識も必要になりますから、一つの専門に縛られることなく、臓器間の関連性を考察する楽しさもあります。

吉村:経験がものを言う分野でもあり、年齢を重ねるほど技術と知識が深まっていく。特別なひらめきがなくても着実に技術を向上させることができる「職人技」的な側面もあると思いますね。

酒井:病理学の最大の特徴は、全臓器を網羅的に学習できることです。他の分野は消化器内科、呼吸器内科というように臓器別に分かれていますが、病理学では全身のあらゆる病態を学ぶことができる。臨床の先生が持ってきた組織を顕微鏡で観察し、免疫染色でタンパク質の性質を調べ、その腫瘍がどのような性質を持つのかを判断していきます。最近では組織からDNAを抽出して遺伝子解析を行うことにも携わるなど、基礎研究的な要素が強いのも特色の一つです。

石川:それに、病理診断というのはかなり病態の本質に近いところに迫ることができる分野だと思いますね。他の臓器の知識も必要になりますから、一つの専門に縛られることなく、臓器間の関連性を考察する楽しさもあります。

吉村:経験がものを言う分野でもあり、年齢を重ねるほど技術と知識が深まっていく。特別なひらめきがなくても着実に技術を向上させることができる「職人技」的な側面もあると思いますね。

「臓器は口より雄弁」、顕微鏡を介した真実との対峙

山田:病理診断の本質について教えてください。

酒井: 「臓器は口より雄弁」とよく言われますが、これが病理学の核心を表していると思います。患者さんがいろいろな症状や不調を説明してくれますが、どうしても主観が入りますし、すべてを包み隠さず話してくださるとも限らない。一方で、顕微鏡で見る臓器や組織には真実しかないんです。顕微鏡で観察したり、DNAを調べたりして、実際に起きていることを客観的に読み取っていく作業には大きなやりがいがあります。

酒井: 「臓器は口より雄弁」とよく言われますが、これが病理学の核心を表していると思います。患者さんがいろいろな症状や不調を説明してくれますが、どうしても主観が入りますし、すべてを包み隠さず話してくださるとも限らない。一方で、顕微鏡で見る臓器や組織には真実しかないんです。顕微鏡で観察したり、DNAを調べたりして、実際に起きていることを客観的に読み取っていく作業には大きなやりがいがあります。

吉村:私も同感です。内科の先生ががんの名前やステージを決めて治療方針を説明されますが、その診断の根幹となる重要な部分の多くを病理が担っています。CTやMRIなどの画像診断では影しか見えませんが、実際の組織を見ることで正確な診断が可能になります。

山田:これだけ有意義な分野でありながら、患者さんにはあまり知られていない存在かもしれませんね。

石川:そうですね。ほとんどの患者さんは私たちのことを知らないと思います。でも医療において本当に重要な部分を担っている分野なので、そこに大きな責任とやりがいを感じます。病理医は医療における「影の立役者」とも言える存在だといえますね。

山田:これだけ有意義な分野でありながら、患者さんにはあまり知られていない存在かもしれませんね。

石川:そうですね。ほとんどの患者さんは私たちのことを知らないと思います。でも医療において本当に重要な部分を担っている分野なので、そこに大きな責任とやりがいを感じます。病理医は医療における「影の立役者」とも言える存在だといえますね。

研究の醍醐味と現実

山田:研究活動におけるやりがいと苦労の両面について教えてください。

吉村:臨床は患者さんのためという明確な目的がありますが、研究の場合は長期的な視点で医学の進歩に貢献するという側面が強いですね。

酒井:それに、自分が立てた仮説がデータによって証明できた時の喜びは、何物にも代えがたいものがあります。一方で、仮説通りにいかない時もあり、そういう時は試行錯誤の連続です。研究活動は、研究費を費やして自分の知識欲を満たしていくという意味で「貴族の遊び」とも言われますが、確かにある意味で自己満足的な側面もあると思います。でも、その知識の追求が最終的に医療の発展につながるという意味では、決して無駄ではありませんよね。

石川:その通りです。私は病理の研究を始めてから、その面白さを実感しています。臨床だけでは見えなかった病気のメカニズムや本質に迫ることができる。将来的には留学も視野に入れていますが、まずは日本である程度の成果を武器として持ってからチャレンジしようと考えています。

吉村:臨床は患者さんのためという明確な目的がありますが、研究の場合は長期的な視点で医学の進歩に貢献するという側面が強いですね。

酒井:それに、自分が立てた仮説がデータによって証明できた時の喜びは、何物にも代えがたいものがあります。一方で、仮説通りにいかない時もあり、そういう時は試行錯誤の連続です。研究活動は、研究費を費やして自分の知識欲を満たしていくという意味で「貴族の遊び」とも言われますが、確かにある意味で自己満足的な側面もあると思います。でも、その知識の追求が最終的に医療の発展につながるという意味では、決して無駄ではありませんよね。

石川:その通りです。私は病理の研究を始めてから、その面白さを実感しています。臨床だけでは見えなかった病気のメカニズムや本質に迫ることができる。将来的には留学も視野に入れていますが、まずは日本である程度の成果を武器として持ってからチャレンジしようと考えています。

最先端技術への挑戦

山田:次に、最近話題になっているAI技術の病理診断への導入についての現状と将来性を教えてください。

酒井:病理診断におけるAI研究は確実に進歩していますが、日本では薬機法に基づく承認・認証を取得した病理診断支援AIはまだ存在しないのが現状です。海外、特にアメリカやヨーロッパでは実際に臨床現場で使用されている例もありますが、日本は規制の関係もあって実装化が遅れています。

石川:それに、技術的なハードルも高いですよね。AIというと万能のような印象がありますが、病理診断用の最新AI研究を行うにはスーパーコンピューター級の設備が必要で、導入だけで数千万円の費用がかかるんです。

石川:それに、技術的なハードルも高いですよね。AIというと万能のような印象がありますが、病理診断用の最新AI研究を行うにはスーパーコンピューター級の設備が必要で、導入だけで数千万円の費用がかかるんです。

吉村:限定的な用途、例えば特定のがんの診断だけに特化したAIであれば比較的導入しやすいのですが、私たちが日常的に行っている何千、何万という疾患を一枚のスライドから鑑別診断するレベルのAIとなると、技術的にまだまだ困難な状況ですね。ただ、技術的なブレイクスルーが起これば状況は大きく変わる可能性があります。

酒井:いずれにしても、AIは病理医に置き換わるものではありません。むしろ、私たちの診断を支援してくれるパートナーになると考えています。診断の精度向上や効率化に貢献してくれれば、その分私たちはより高度な判断や研究に時間を割くことができる。そういう意味では、病理学の発展において非常に期待できる技術だと思いますね。

酒井:いずれにしても、AIは病理医に置き換わるものではありません。むしろ、私たちの診断を支援してくれるパートナーになると考えています。診断の精度向上や効率化に貢献してくれれば、その分私たちはより高度な判断や研究に時間を割くことができる。そういう意味では、病理学の発展において非常に期待できる技術だと思いますね。

「100人に1人」の希少性と価値

山田:病理医の人材育成については、どのようにお考えですか。

酒井:日本では病理医は医師全体の「100人に1人」程度と非常に希少な存在です。海外では「100人に2.5人」程度のバランスなので、日本はまだ不足している状況です。ただし、臨床の先生方との適切なバランスが重要です。

吉村:病理診断は基本的に顕微鏡を使った頭脳労働です。手先の器用さや体力といった身体的な要素よりも、勉強量と経験が成果に直結する職種だと思います。外科のように、どんなに練習しても届かない器用な人がいるということがありません。勉強すれば確実に病理診断ができるようになりますし、勉強を怠れば診断能力は落ちる。そういう意味では、非常にわかりやすい世界だと思います。

酒井:そうですね。顕微鏡を覗くことが嫌いでなければ、誰でも挑戦できる分野だと思います。最初は顕微鏡の扱いに慣れるのに1ヶ月程度かかりますが、両目でしっかりと視野を合わせる技術を身につければ、顕微鏡酔いなども克服できます。

石川:学生さんの多くは「病理って難しそう」というイメージを持っていると思うんです。教科書も分厚くて本当に威圧的なんですよ(笑)。一つの臓器だけでこんなにあるのかと思われがちですが、実はその多くが写真なんです。ですから実際は、画像をフィーリングで理解できる部分も多いんです。そういう意味では、画像として捉えて記憶するという右脳的なアプローチによって、知識を意外と圧縮できるんです。むしろ臨床科の方が薬の知識など覚えることが多くて大変かもしれません。

酒井:日本では病理医は医師全体の「100人に1人」程度と非常に希少な存在です。海外では「100人に2.5人」程度のバランスなので、日本はまだ不足している状況です。ただし、臨床の先生方との適切なバランスが重要です。

吉村:病理診断は基本的に顕微鏡を使った頭脳労働です。手先の器用さや体力といった身体的な要素よりも、勉強量と経験が成果に直結する職種だと思います。外科のように、どんなに練習しても届かない器用な人がいるということがありません。勉強すれば確実に病理診断ができるようになりますし、勉強を怠れば診断能力は落ちる。そういう意味では、非常にわかりやすい世界だと思います。

酒井:そうですね。顕微鏡を覗くことが嫌いでなければ、誰でも挑戦できる分野だと思います。最初は顕微鏡の扱いに慣れるのに1ヶ月程度かかりますが、両目でしっかりと視野を合わせる技術を身につければ、顕微鏡酔いなども克服できます。

石川:学生さんの多くは「病理って難しそう」というイメージを持っていると思うんです。教科書も分厚くて本当に威圧的なんですよ(笑)。一つの臓器だけでこんなにあるのかと思われがちですが、実はその多くが写真なんです。ですから実際は、画像をフィーリングで理解できる部分も多いんです。そういう意味では、画像として捉えて記憶するという右脳的なアプローチによって、知識を意外と圧縮できるんです。むしろ臨床科の方が薬の知識など覚えることが多くて大変かもしれません。

次世代への期待とメッセージ

山田:最後に、これから病理学を学ぼうと考えている学生や医師の方々へのメッセージをお願いします。

酒井:病理診断は、患者さんと直接接する機会は少ないかもしれませんが、病気の本質と真摯に向き合う仕事です。コツコツと組織や臓器を観察し、その背後にある病態を考察することに興味がある方には最適な分野だと思います。当講座では自由度の高い環境で、細かなルールに縛られることなく、個々の能力を最大限に発揮できる場を提供していますので、ぜひ参加いただければと思います。

石川:この講座は、顕微鏡を覗くことが好きで、組織や臓器に真摯に向き合える人、研究的な思考を楽しめる人には理想的な環境だと思います。経験がものを言う分野ですから、年齢を重ねるほど技術が向上し、確実にスペシャリティを身につけることができます。多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっているので、様々な視点で学ぶことができます。

吉村:病理学は職人技的な側面が強い分野です。サイエンスというよりも、経験と技術の蓄積がものを言う世界だと思います。特別なひらめきがなくても、着実な努力で技術を向上させることができます。臨床経験をお持ちの方は、その知見を病理診断に活かすことができますし、基礎から学ぼうとする方には段階的にスペシャリティを身につけられる指導体制があります。興味をお持ちの方は、ぜひ一度見学にいらしてください。

酒井:病理診断は、患者さんと直接接する機会は少ないかもしれませんが、病気の本質と真摯に向き合う仕事です。コツコツと組織や臓器を観察し、その背後にある病態を考察することに興味がある方には最適な分野だと思います。当講座では自由度の高い環境で、細かなルールに縛られることなく、個々の能力を最大限に発揮できる場を提供していますので、ぜひ参加いただければと思います。

石川:この講座は、顕微鏡を覗くことが好きで、組織や臓器に真摯に向き合える人、研究的な思考を楽しめる人には理想的な環境だと思います。経験がものを言う分野ですから、年齢を重ねるほど技術が向上し、確実にスペシャリティを身につけることができます。多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まっているので、様々な視点で学ぶことができます。

吉村:病理学は職人技的な側面が強い分野です。サイエンスというよりも、経験と技術の蓄積がものを言う世界だと思います。特別なひらめきがなくても、着実な努力で技術を向上させることができます。臨床経験をお持ちの方は、その知見を病理診断に活かすことができますし、基礎から学ぼうとする方には段階的にスペシャリティを身につけられる指導体制があります。興味をお持ちの方は、ぜひ一度見学にいらしてください。