病理医の一日

病理医は、患者さんから採取された臓器や組織を解析し、「診断」という形で医療チームに確かな根拠を届ける“診断のプロフェッショナル”です。

ここでは、当講座での病理診断日の一例をご紹介します(業務内容は日によって変わります)。

ここでは、当講座での病理診断日の一例をご紹介します(業務内容は日によって変わります)。

タイムスケジュール(一例)

切り出し

1日は前日の手術材料の切り出しから始まります。

「切り出し」とは、手術や生検で採取された臓器・組織を肉眼で観察し、どの部位を標本(スライド)にするかを選定する工程です。腫瘍の大きさ・位置、周囲臓器との関係、切除断端(取りきれているか)の状態などを確認し、臓器や病変の特性に合わせて最適な標本を作製します。

見た目は地道ですが、後の顕微鏡診断の質を大きく左右する要の作業です。

「切り出し」とは、手術や生検で採取された臓器・組織を肉眼で観察し、どの部位を標本(スライド)にするかを選定する工程です。腫瘍の大きさ・位置、周囲臓器との関係、切除断端(取りきれているか)の状態などを確認し、臓器や病変の特性に合わせて最適な標本を作製します。

見た目は地道ですが、後の顕微鏡診断の質を大きく左右する要の作業です。

顕微鏡診断

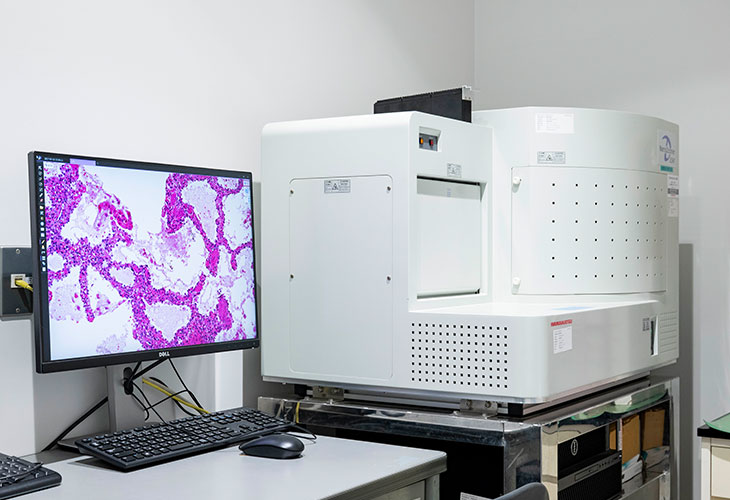

切り出しが終わると、前日までに作製された標本を顕微鏡で診断します。基本となるHE染色で、良性・悪性の判定、病変の広がりと深達度、切除断端の陰性/陽性などを丁寧に評価し、進行度(TNM分類など)を含む最終診断をまとめます。

必要に応じて特殊染色や免疫染色、分子学的検査(遺伝子変異、融合遺伝子、遺伝子発現など)を追加し、より正確な結論に導きます。

必要に応じて特殊染色や免疫染色、分子学的検査(遺伝子変異、融合遺伝子、遺伝子発現など)を追加し、より正確な結論に導きます。

病理医・上級医とのディスカッション

難解症例は他の病理医や上級医などともにディスカッションを行います。また、カルテからより詳細な臨床情報や画像所見を確認し、必要に応じて臨床医と直接議論も行うこともよくあります。

ときに病理医の場合は、主科である内科や外科、連携科である放射線治療科、画像診断科、コメディカルなどと多職種カンファレンスを行うこともあります。より患者に即した治療方針を検討します。追加切除の要否や補助化学療法、分子標的薬・免疫療法の選択など、病理は治療の方向性を決める重要な拠り所となります。

ときに病理医の場合は、主科である内科や外科、連携科である放射線治療科、画像診断科、コメディカルなどと多職種カンファレンスを行うこともあります。より患者に即した治療方針を検討します。追加切除の要否や補助化学療法、分子標的薬・免疫療法の選択など、病理は治療の方向性を決める重要な拠り所となります。

その他

術中依頼・迅速診断・病理報告書作成・臨床側からの問合せ対応など

術中に依頼があれば迅速診断(凍結標本)に対応し、手術中の方針決定に即応します。病理報告書を作成した後も、臨床側からの問い合わせに対して所見の背景や解釈を丁寧に説明し、診断後も密に連携します。

合間の研究時間には、症例データの集積・解析、学会発表や論文作成などに取り組みます。病理学は診断学が土台ですが、診断から治療・研究へと橋渡しする現代医療の中核でもあります。

術中に依頼があれば迅速診断(凍結標本)に対応し、手術中の方針決定に即応します。病理報告書を作成した後も、臨床側からの問い合わせに対して所見の背景や解釈を丁寧に説明し、診断後も密に連携します。

合間の研究時間には、症例データの集積・解析、学会発表や論文作成などに取り組みます。病理学は診断学が土台ですが、診断から治療・研究へと橋渡しする現代医療の中核でもあります。

表に出る機会は多くありませんが、病理医の仕事は患者さん一人ひとりの最適な治療に直結する“医療の要”です。肉眼観察から標本作製、顕微鏡診断、分子検査、そして臨床との対話まで──地道な工程の積み重ねが確かな確定診断と治療戦略を支えています。そこに、この仕事の大きなやりがいがあります。